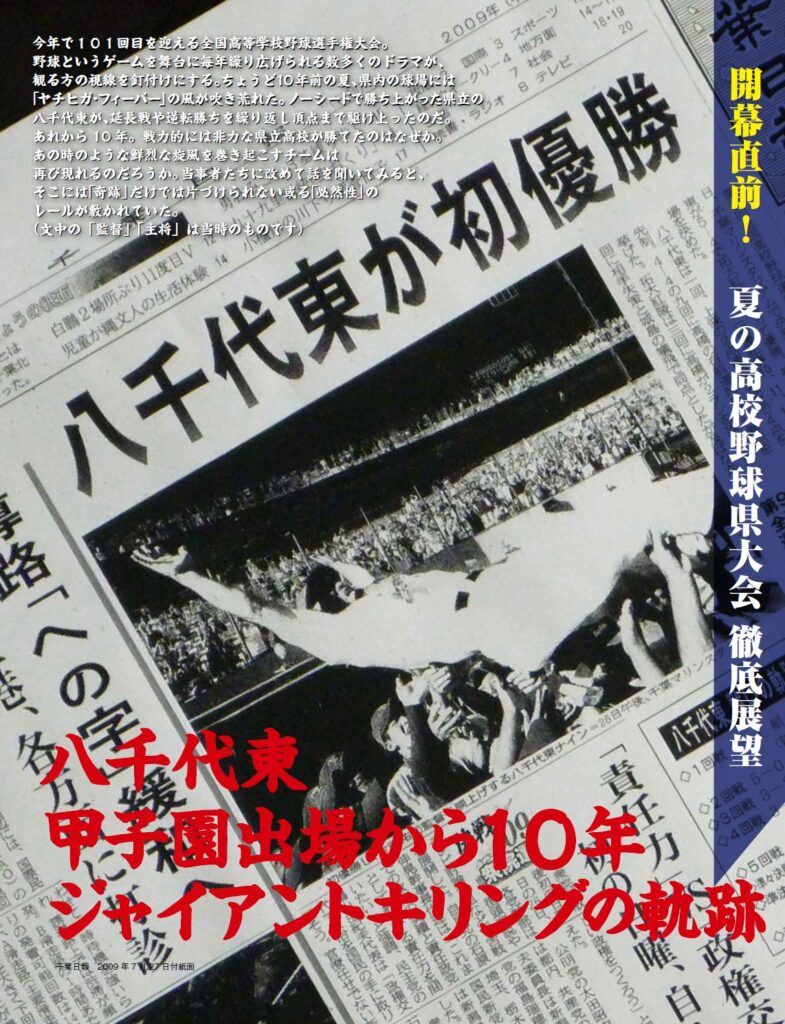

【特集記事ピックアップ】八千代東 甲子園出場から10年 ジャイアントキリングの軌跡

2009年の夏、普通の県立高校が甲子園出場を果たした。

あれから15年、当時の選手や相手校監督らを訪ねて証言を集めると、

「奇跡」ではなく「必然性」が浮き上がってきた……(取材・執筆は2019年)

エールスポーツ千葉 2019.8-9月 Vol.25 より インタビュー記事を掲載します

高校野球特別企画 2009年 夏の回顧録

八千代東 甲子園出場から10年

ジャイアントキリングの軌跡

今年で101回目を迎える全国高等学校野球選手権大会。

野球というゲームを舞台に毎年繰り広げられる数多くのドラマが、観る方の視線を釘付けにする。

ちょうど10年前の夏、県内の球場には「ヤチヒガ・フィーバー」の風が吹き荒れた。

ノーシードで勝ち上がった県立の八千代東が、延長戦や逆転勝ちを繰り返し頂点まで駆け上ったのだ。

あれから10年。戦力的には非力な県立高校が勝てたのはなぜか。

あの時のような鮮烈な旋風を巻き起こすチームは再び現れるのだろうか。

当事者たちに改めて話を聞いてみると、そこには「奇跡」だけでは片づけられない或る「必然性」のレールが敷かれていた。(文中の「監督」「主将」は当時のものです)

原点は「1年前の夏」

2008年 夏の選手権予選。

八千代東は東金商相手に無安打のコールド負けを喫していた。

次の年に甲子園出場で主力となる選手たちが2年生で試合に出場していたが、守備の乱れが相次いだ。

「こりゃ駄目だ…」としょげかえっている片岡祐司監督の姿を、1年後の予選初戦で当たることになる稲毛の大高剛監督が覚えていた。

二人は練習試合もよく組む仲で、「また頑張ろうや」とエールを交換して別れた。

[青石優太主将] 2年の夏休みの練習はとにかく長かったです。それまでは半日練習とか結構あったのですが、あの夏は1日練習の日が増えました。グラウンドが狭かったので、内野のノックが多かった。とにかく基本からみっちり、という感じでした。

[片岡監督] あの年は本校舎が耐震工事でグラウンドにプレハブが建ってしまい、それでなくても狭いのに、とてもバッティング練習ができなかった。だったら、下手なんだから内野守備を徹底的にやろうと思ったんです。

その徹底的な強化は、秋季大会で早くも結果が出る。

県大会でベスト4を掴んだのだ。

その前後に練習試合をした稲毛の大高監督は、短期間での成長に驚いたそうだ。

さらに片岡監督は、守備以外にももう一つの「武器」をチームに持たせることを考えた。

「走塁」だ。

思うようにバッティング練習ができないのなら足でかき回せばよい。

四球や失策で出塁したら犠打で送り、ノーヒットでも1点をもぎ取る。

そんな戦術を選手たちに擦り込ませるため、練習試合では2塁走者にノーサインで3盗にトライさせた。

「3盗は、投手だけでなく相手内野陣の守備陣形を1球毎に注視しなければならない。感覚も研ぎ澄まされていくし、相手にプレッシャーをかける術も身につく」。

守備と走塁に比重をかけた強化が続いた。

強豪校に「勝つ」のではなく「負けない」という意識

Aシードで臨んだ春季大会は初戦で敗退してしまったが、八千代東の選手たちに落ち込んだ雰囲気はなかったという。

[片岡監督] あの代は本当に不思議な選手たちが多かった。弱いチームだろうが強いチームだろうが、いつも練習試合は僅差のゲーム。但し、最後には1点差とか2点差で勝っていく。こちらとしては、「タラタラやってんじゃねぇー!」って怒鳴りまくっていました(笑)。

[青石主将] 全員がそうだったかはわかりませんが、僕らは強豪校だろうが何だろうが意識しなかった覚えがあります。有名選手とかもあまり知らなかったし。ただ、強豪校との試合では自分と同じポジションの選手の動きを見て「勝ったな」とか「あいつ、上手いな」とかの方に興味がありました。試合に負けるんじゃないかとか、そういう風には考えなかったですね。

そんな、相手をさほど意識しない彼らにとって、最後の夏の抽選結果には思わず苦笑いの渦が起こったそうだ。新チームになって3度の練習試合をし、いつも僅差の勝負となっていた稲毛が初戦だったからだ。

1回戦から延長戦薄氷の勝利で勢いづく

選手たちが感じた「やりにくさ」は試合にも出てしまう。

初回に先制したもののその後は相手の2年生エースを打ち崩せず、7回に同点とされ1-1のまま9回裏の守り。二死満塁フルカウントと追い詰められたが、ここからエースの村上浩一は3球ファウルで粘られつつボール球を投じず打ち取ってみせた。

反対に14回の攻撃では満塁からの押し出し四球で虎の子の1点をもぎ取り、2-1で勝利した。

試合時間は3時間56分。

本当だったら3時間半で打ち切り再試合だったのだが、次の試合で棄権校が出たために延長が許されていたのだ。

初戦で「運を味方につけた」八千代東。この女神は、この後決勝戦まで彼らの近くで微笑み続けることになる。

奇跡のターニングポイント東海大望洋戦の秘話

2回戦で野田中央(4-0)、3回戦で安房(3-2)と勝ち進み、4回戦で天王山が待っていた。

相手はAシードの東海大望洋(現・東海大市原望洋)。

プロ注目の剛球左腕、真下貴之投手が立ちはだかった。

相手がどこでも「お構いなし」という選手が多い中で、主砲の上條優太だけは真下を意識していた。

組み合わせが決まった瞬間から「望洋に勝てば何とかなるじゃん」と感じ、直前練習では剛球を想定してマシンを近づけて目を慣らした。

ところが、ふたを開けてみれば、9回までゼロがスコアボードに並び、チーム全体でも1安打に抑えられた。

最終回も簡単に2死となり、3番の高橋勝之も1ボール2ストライクと追い込まれ絶体絶命。

普段はどんなチームにも「負ける気がしない」と言い放つ青石も「さすがにやばいな」と感じたというが、ここから奇跡の扉が開き始めるのだった。

回を追うごとに自慢の直球が高めに浮きだした真下は、ここから3球続けた直球全てがボールとなり、四球を与えてしまう。

満を持してゆっくり打席に向かった上條だったが、初球は直球、2球目はカーブで簡単に2ストライクと追い込まれてしまう。

[真下投手(東海大望洋)] 実は大会前から腰を痛めていて、この試合でも右足を思うように上げられなくて抑えが効かなくなっていました。なので、早くこの回を終えて帰りたいっていう気持ちが少なからずあったと思います。ところが、あの場面でベンチからは「1球外せ」のサイン。「うそでしょ!」と思ってしまいました。そのちょっとした心の隙があったんですかね。

[上條外野手] 前の高橋が追い込まれてから四球だったので、追い込まれても遊び球はこないんじゃないかと思いました。2球目がカーブだったので続けてはこない。3球目は直球一本にヤマを張りました。カーブだったら「ごめんなさい」でした(笑)。

運命の3球目。当時の映像を見直すと、首の高さの明らかなボール球だったが、コースは幾分内側に入っていたようにも見て取れる。

投手と打者が、たった18m余りの距離を隔てて様々な思いを交錯させた末の1球。

見事捉えた飛球は風にも乗り、左翼ポール際の芝生席に飛び込んだ。

起死回生の同点劇となった試合は、延長12回に再び八千代東の策が見事にはまる。

一死2、3塁として打者はここまで無安打の飯田弘之。「小さくて投げにくい打者だった」(真下投手)からか、ストライクが入らない。ボールスリーとなった4球目、「ストライクが来たらやる!」(片岡監督)と最初から決めていたセーフティースクイズが、見事に3塁手の前にきれいに転がった。「まさか」と虚を突かれた優勝候補の望洋は、ここで姿を消すことになった。

卒業後横浜に入団し1軍登板や勝利も挙げた真下だったが、その後はケガに泣かされ2014年に引退し、現在は地元君津市内で会社員として生活している。

「あの時、はっきり言って負けるなんて思っていませんでしたが、『これが高校野球なんだ』と考えられるようになりました。色々あるから観る側を引き付けるのでしょうね」。今では素直に話せる自分がいる。

ヤチヒガ・フィーバー 打てなくても何かが起こる!

難敵を打ち破った八千代東は、続く5回戦で館山総合(4-2)、準々決勝で敬愛学園(3-2)と競り勝ち、新聞の見出しも段々と大きくなっていった。

決勝進出を懸けた流経大柏戦はマリンスタジアムが舞台。

球場の雰囲気がこれまでとは違った。

選手たちの疲れも溜まり始めていた。

特に、ここまで試合の大半を投げ抜いてきた村上は、実は1回戦から背中に原因不明のしこりができていて、3回戦以降は激痛と戦いながらの登板が続いていた。この日は特にボールの勢いがなかった。

3回までは何とかしのいだが4回に3点を献上、7回にも追加点を奪われ、4-1と劣勢となってしまった。

ところが、この試合の思わぬ落とし穴が8回に待っていた。

流経大柏の松田訓監督(当時)はPL学園から社会人野球でも活躍し、出向という形で監督に就任し1年目の指揮だった。

[松田監督] 今思えば、就任早々で準決勝に進み相手は県立高校。7回まで3点差をつけて、心のどこかに『決勝や』という気持ちがあったのは否定できません。現に8回に献上した2点は中堅の守備位置を修正しておけば防げたものでしたから。気持ちがふわふわしていて細かい配慮が足りませんでした。

後悔とは、8回の上條の中堅越え3塁打のことだ。

3点差でランナーは一人。長打警戒で定位置より後ろに守らせるのが定石だった。

もし細かい指示が出されていたら、三塁打ではなく「中堅の大飛球」で終わっていてもおかしくない打球だった。

この回に2点を返した八千代東が息を吹き返す。

スタンドは次第に異様な雰囲気となり、9回には焦りからか守備が乱れて同点に持ち込まれてしまった。

結果は、11回にまたも失策絡みで勝ち越した八千代東が、投げては8回からの4回を被安打1にまとめた上條が好リリーフでつなぎ逃げ切った。

決勝戦 村上投手に入った「2度のスイッチ」

決勝に進んだ片岡監督にはひとつ気がかりなことがあった。エース村上のことだった。

準決勝では調子が悪かったにせよ7回で降板させ、明らかに不満そうだったからだ。

[村上投手] 今思い返せば、前日もふてくされていたんじゃないかな。当日球場入りしてベンチに入った瞬間でした。監督が急に寄ってきて『今日は最後までお前でいくから』って。疲れとか痛みとかはありましたが、そこから先は全く覚えてないんです。試合中のこともあまり記憶にない。あの一言でスイッチが入り、かなり集中して試合に向き合えたのだと思います。

決勝戦はそれまでになかったような速攻で初回に4点を先制した。

ところが、地力に勝る拓大紅陵は2、3、5回に小刻みに加点し、同点に追いつかれてしまう。

当時、拓大紅陵の部長としてベンチ入りしていた澤村史郎(現監督)は、この時「4点差を追いついたんだから、流れはウチ。後半で逆転できる」と感じていたそうだ。

[澤村部長(拓大紅陵)] 5回のグラウンド整備が終わったら、村上君のボールが見違えるように伸びていたんです。「え!」と思いました。6回以降、ウチの打者がポップフライばかり打つようになり、上昇ムードに水を差されたのを覚えています。

この小休憩で何があったのか。

村上に聞いてみると、そのことは自分でもしっかりと記憶があるのだという。

[村上投手] あのチームで1年間やってきて、無安打でも1点奪えるチームに成長した安心感がありました。投手の立場からいえば「1点、2点やっても大丈夫」と。それが、あの日は滅多にない4点のプレゼント貰っちゃって(笑)。「じゃあ、4点までは取られても良いか」って思ったのは覚えています。そうしたら、本当に同点になっちゃって、球場全体が大騒ぎに。「これやばいな」と思って、5回が終わった休憩で自分自身で2度目のスイッチを入れたんです。

6、7、8回と両チーム無得点となり、点の取り合いが嘘のような緊迫したゲーム展開となった。

そして試合は最終回の八千代東の攻撃に。

ここで面白い光景がテレビ画面でも映し出されていた。

守備からベンチに引き揚げてきた選手たちが、誰ともなく再びベンチから飛び出し、内野後方のスタンド前に走り出していく。

そして、応援席の近くまで行って円陣を組み、雄叫びを挙げ始めたのだ。

[ 澤村部長 ] あの時は、それでなくても雰囲気が「県立頑張れ!」だったのに、あの円陣で球場全体が異様な盛り上がりになって「やりにくいなぁ」と感じたのを覚えています。球場全体を味方につけたな、と感じました。

[片岡監督(八千代東)] 実はあの日の朝ギックリ腰をやってしまっていて、右向いたり左向いたりするのが不自由だったんです。ベンチでも左端の手すりに腕を掛けて体を固定していた。だから、実は彼らがベンチを飛び出していったのを知らないんです。気付いたら応援席の方まで。自分はそういうのは好きじゃないので、最初に気付いていたら止めさせていたはずです。結果的には、あれで選手たちが乘ってしまったのかもしれませんね。

偶然の産物によって球場全体の応援を背中に受け、選手たちは最終回に1点をもぎ取り甲子園出場を果たした。

相手の校歌演奏を聴くためベンチ前に出る時、拓大紅陵の小枝守監督(当時:故人)は真っ赤な顔をしてベンチ内の手すりに自らの手を思い切り打ち付けて悔しさを表したそうだ。高校野球を教育の一環として、常に模範的な振る舞いを尊重してきた小枝監督がああいった怒り方をしたのを、傍でいつも支え続けた澤村部長は初めて見たという。

この夏の「ヤチヒガ・フィーバー」は、甲子園に舞台を移し、現在阪神タイガースで活躍する秋山拓巳投手率いる西条(愛媛)との対戦で2-3と惜敗し完結する。

夏の県大会通じての打率1割台と出場全チーム中最低。「ノーヒットでも得点できる」などと、自慢して良いのかわからない表現もされたチームだったが、相手のスキを見逃さず上手に得点し、鍛えられた守備で最少失点に抑えることを徹底してみせた末の勝ち上がりだった。

決して「奇跡」や「偶然」でもない、それは日々の鍛錬に裏打ちされた「当然の帰結」だったのだ。

歴戦名将の金言

「7対3」と「8対2」の違い

「そもそも内野守備が強化されたのは、グラウンドにプレハブが建ってしまって打撃練習ができなかった副産物だった」

「東海大望洋戦の奇跡の同点本塁打の遠因には、相手投手の腰痛があった」

「予選決勝9回の球場中を味方につけた円陣は、監督のギックリ腰がなければ実現してなかった」

今回の取材を通して、勝ち上がりの過程で数多くの「伏線」が存在していたことを知った。

つまり、「結果には偶然の産物はなく、必ず理由があるのだ」ということを改めて思い知らされたわけだ。

私たちが日頃取材活動をするのも、そういった表面化しにくい真実を掘り起こしていくことに意義があると思っているからだ。

さらに感じたのは、強豪と呼ばれるチームにも付け入る隙はいくつもあって、「自分たちの強み」を持てば十分に対抗できるのだということだ。

まさにあの年の八千代東は守備と走塁に絶対的な自信を持っていた。

決勝で惜敗し悔しさをにじませた小枝前監督(拓大紅陵)は生前、スタッフや選手たちに事あるごとに、こう話していたという。

「実力が8対2のチームが相手なら勝てるが、7対3くらいならば、公式戦では五分五分と思って対戦しなければならない」。

少しくらいの実力差はその場のハプニングや伏線によって同レベルになってしまうことを、名将は痛いほど知り尽くしていたはずだ。

今年も、そしてこれからも、野球だけではなくそれぞれの競技において戦いのシーンは繰り返されていく。「多少の実力差は埋めることができるはず」という気概を持って、10年前のような新しい旋風を巻き起こしてくれるチームが現れることを期待したい。

文・写真/梶原弘樹